2023年10月01日

お知らせ

「プログラミング教育 HALLO」のご案内

皆さん、「プログラミング教育 HALLO」をご存知ですか?「プログラミング教育 HALLO」は、ビジュアルプログラミング言語からスタートし、本格的なテキストコーディングまで身につく超本格派プログラミング教育です!

そんな本格的レッスンを鷗州塾校舎で受講できます!開講中の校舎はこちら!

①初心者から楽しく学べる!

ロールプレイング形式で段階的にプログラミングの基礎を無理なく学んでいくことができます。次々とパズルを解くような感覚で進められます。

②魅力的なキャラクター達が学習をガイド!

3Dのビジュアルと多彩なステージで楽しめるので、自ら進んで学習できます!

③学ぶだけではなく、作る!使う!拡張性のある学習を実現!

身につけたスキルを使って自由に作りたいものを表現できるステージです。「もっと作りたい!だから、もっと学びたい!」で、学習の幅を広げます。

④遊びながら気づけばテキストコーディングまで学べる!

表示言語を日本語からPython(パイソン)に切り替えた学習とタイピング練習を行うことで、テキストコーディングへ自然と進めます。Pythonは英語が使用されているので、英語の学習にも役立ちます。

対象学年…年長~中学3年生

定員人数…1クラス 原則最大3名まで

開講校舎・時間割… ★広島県★広島駅前校・府中校・皆実校・宇品校・牛田校・安古市校・西原校・山本校・祇園校・中筋校・春日野校・大塚校・緑井校・己斐校・庚午校・五日市校・五日市中央校・宮内校・向洋校・矢野校・海田校・呉校・焼山校・広校・西条校・福山校・新涯校・松永校・尾道校・三原校、 ★岡山県★岡山駅前校・北長瀬校・庭瀬校・妹尾校・福富校・松浜校・原尾島校・高島校・富山校・益野校・西大寺校・倉敷校・中庄校・茶屋町校・児島校・玉島長尾校・総社校、 ★山口県★岩国校・山口校・徳山校・下松校・宇部校・下関校・後田校、 ★大阪府★三国校・都島校

※2024年度前期の時間割です。リンク先は小学生対象の時間割ですが、年長・中学生も共通の時間割です。

・「教材費」「施設費・プリント代」「模試料」等は割引されません。

・小1~小6の鷗州塾「小学校準拠コース/中学受験コース」通年受講生が対象です(年長・中学生・講習会のみ生・鷗州合格必達個別ゼミ生は対象外)。

・「兄弟姉妹同時通塾特典」も適用対象の場合、「兄弟姉妹同時通塾特典」は教材費特典のみ適用されます。詳しくは、お問い合わせください。

・鷗州サッカークラブなど、他の教室・講座を受講されている方で、すでに併用割引が適用されている生徒は適用対象外です。

①数学で力を発揮

プログラミング教育で伸ばすことができる問題解決力や論理的思考力は証明問題をはじめとした、数学の問題を解くために重要な能力を身につけることができます。また、数学で学ぶことがプログラミングという「現実生活」でも生きてくることが実感でき、学習のモチベーションアップにもつながります。

②英語で力を発揮

プログラミング言語は「英語」で成り立っています。プログラミングを学ぶということは英語に触れる機会が増えるということで、プログラミングが上達したいという思いを実現するには、英語も学ぶ必要があるということです。英語に触れる機会が増えることで英語を学ぶ意欲も育っていきます。

②国語で力を発揮

文章問題は読解をしていくためには、文章がどのような構造で作られているのかを論理的に考える力が求められます。プログラミング教育で身につけることができる論理的思考力は、国語の文章問題を解くための読解力の成長にもつながっていきます。

●自分で考える癖(思考力)を身につけてほしい

●遊びで終わらず、将来に役立つプログラミング教育を学びたい

●集団授業ではなく、子どもの理解度・ペースに合わせて指導してほしい

プログラミングは、公教育にてすでに導入されており、今後は大学入試にも採用されていく科目です。2020年に小学校、2021年に中学校で必修化されました。2022年には高校で学習科目として必修化され、2024年以降には大学入学共通テストの1科目としても、導入が検討されています。

②テクノロジーの理解と活用が必須の世の中に

コンピュータサイエンスを学ぶことは、なぜ・どのようにコンピュータが動くかを原理から知り、それらを用いて革新的な技術やサービスを"創り出す"ことにつながります。

③これからもエンジニア人材は慢性的に不足 日本の技術者不足は深刻で、経済産業省の試算によると2030年には約80万人規模の人材不足に陥るという予測もあります。中でも、サービスに革新的な価値を与えることのできる人材は、より稀有な存在になるといわれています。

そんな本格的レッスンを鷗州塾校舎で受講できます!開講中の校舎はこちら!

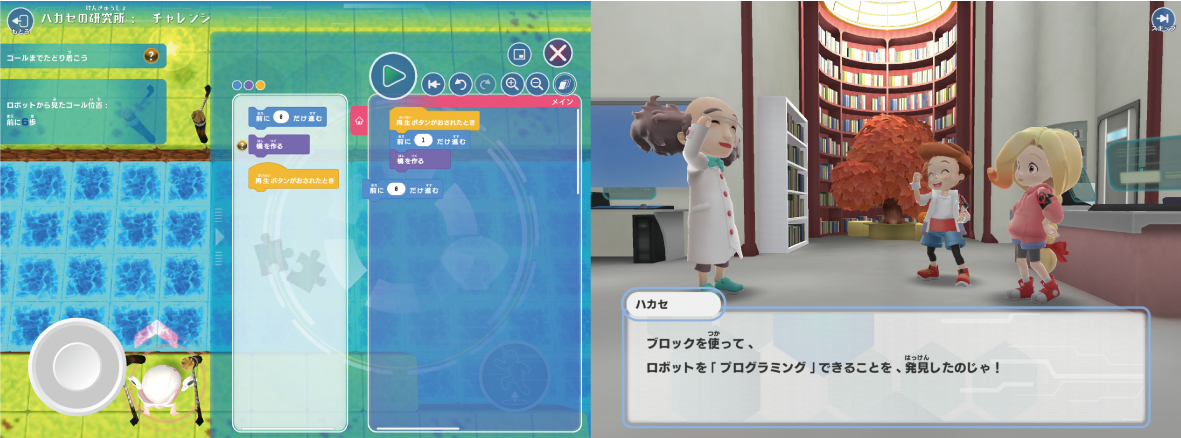

プログラミング教材「Playgram(プレイグラム)」

圧倒的な楽しさ×拡張性と無理なく学べて実世界につながるコンテンツ・カリキュラム

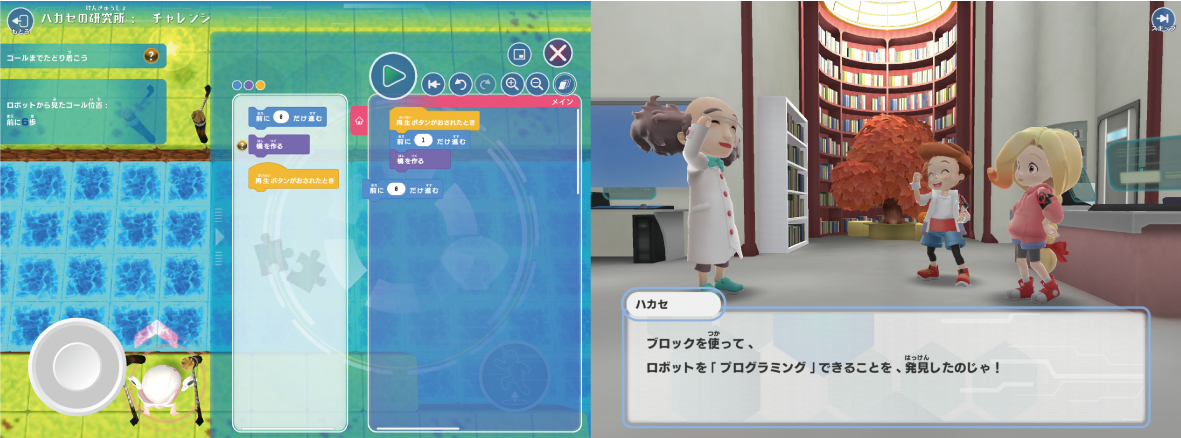

コンピューターに慣れていない初心者でも、タブレットで簡単に始められます。まずは「プログラミングの仕組み」を知っていくところからスタート。ビジュアルプログラミング言語からテキストコーディングへと無理なく進み、ゲームやアプリの開発といった大人顔負けの本格的な力を育てます。①初心者から楽しく学べる!

ロールプレイング形式で段階的にプログラミングの基礎を無理なく学んでいくことができます。次々とパズルを解くような感覚で進められます。

②魅力的なキャラクター達が学習をガイド!

3Dのビジュアルと多彩なステージで楽しめるので、自ら進んで学習できます!

③学ぶだけではなく、作る!使う!拡張性のある学習を実現!

身につけたスキルを使って自由に作りたいものを表現できるステージです。「もっと作りたい!だから、もっと学びたい!」で、学習の幅を広げます。

④遊びながら気づけばテキストコーディングまで学べる!

表示言語を日本語からPython(パイソン)に切り替えた学習とタイピング練習を行うことで、テキストコーディングへ自然と進めます。Pythonは英語が使用されているので、英語の学習にも役立ちます。

クラス詳細

1クラス最大3名までの少人数クラスです。教師がすぐそばにいるので質問がしやすく、生徒一人ひとりのペースに合わせた最適なレッスンを提供します。受験指導も担当する鷗州塾の正社員教師が指導にあたります。対象学年…年長~中学3年生

定員人数…1クラス 原則最大3名まで

開講校舎・時間割… ★広島県★広島駅前校・府中校・皆実校・宇品校・牛田校・安古市校・西原校・山本校・祇園校・中筋校・春日野校・大塚校・緑井校・己斐校・庚午校・五日市校・五日市中央校・宮内校・向洋校・矢野校・海田校・呉校・焼山校・広校・西条校・福山校・新涯校・松永校・尾道校・三原校、 ★岡山県★岡山駅前校・北長瀬校・庭瀬校・妹尾校・福富校・松浜校・原尾島校・高島校・富山校・益野校・西大寺校・倉敷校・中庄校・茶屋町校・児島校・玉島長尾校・総社校、 ★山口県★岩国校・山口校・徳山校・下松校・宇部校・下関校・後田校、 ★大阪府★三国校・都島校

※2024年度前期の時間割です。リンク先は小学生対象の時間割ですが、年長・中学生も共通の時間割です。

【小学生対象】鷗州塾との併用割引

鷗州塾とHALLOを併用受講すると、鷗州塾の月額授業料&講習会費が20%割引!・「教材費」「施設費・プリント代」「模試料」等は割引されません。

・小1~小6の鷗州塾「小学校準拠コース/中学受験コース」通年受講生が対象です(年長・中学生・講習会のみ生・鷗州合格必達個別ゼミ生は対象外)。

・「兄弟姉妹同時通塾特典」も適用対象の場合、「兄弟姉妹同時通塾特典」は教材費特典のみ適用されます。詳しくは、お問い合わせください。

その他の割引について

・「紹介カード」は利用できますが、他の紹介入塾特典・キャンペーンとの併用はできません。詳しくは、お問い合わせください。・鷗州サッカークラブなど、他の教室・講座を受講されている方で、すでに併用割引が適用されている生徒は適用対象外です。

鷗州塾×プログラミング教育で「教科」の学力も伸びる

プログラミング教育HALLOは単なるプログラミングの習得を目的にしていません。プログラミングを通して身につく「問題解決力」「論理的思考」「パソコン操作」などの能力・スキルは、お子さまの一生の財産になります。HALLOで楽しみながら身につけることができるスキルには、これからの学習に生きるもの、お子さまが社会に出てから役立つものまで多岐に渡ります。もちろん本格的なプログラミングを習得できますので、お子さまの可能性を大きく広げることができます。①数学で力を発揮

プログラミング教育で伸ばすことができる問題解決力や論理的思考力は証明問題をはじめとした、数学の問題を解くために重要な能力を身につけることができます。また、数学で学ぶことがプログラミングという「現実生活」でも生きてくることが実感でき、学習のモチベーションアップにもつながります。

②英語で力を発揮

プログラミング言語は「英語」で成り立っています。プログラミングを学ぶということは英語に触れる機会が増えるということで、プログラミングが上達したいという思いを実現するには、英語も学ぶ必要があるということです。英語に触れる機会が増えることで英語を学ぶ意欲も育っていきます。

②国語で力を発揮

文章問題は読解をしていくためには、文章がどのような構造で作られているのかを論理的に考える力が求められます。プログラミング教育で身につけることができる論理的思考力は、国語の文章問題を解くための読解力の成長にもつながっていきます。

こんなお子さま・保護者さまにオススメ!

●好きなことを学びにつなげて得意にしたい●自分で考える癖(思考力)を身につけてほしい

●遊びで終わらず、将来に役立つプログラミング教育を学びたい

●集団授業ではなく、子どもの理解度・ペースに合わせて指導してほしい

なぜ今、プログラミング教育が必要なのか?

①小中高での必修化と大学入試での採用プログラミングは、公教育にてすでに導入されており、今後は大学入試にも採用されていく科目です。2020年に小学校、2021年に中学校で必修化されました。2022年には高校で学習科目として必修化され、2024年以降には大学入学共通テストの1科目としても、導入が検討されています。

②テクノロジーの理解と活用が必須の世の中に

コンピュータサイエンスを学ぶことは、なぜ・どのようにコンピュータが動くかを原理から知り、それらを用いて革新的な技術やサービスを"創り出す"ことにつながります。

③これからもエンジニア人材は慢性的に不足 日本の技術者不足は深刻で、経済産業省の試算によると2030年には約80万人規模の人材不足に陥るという予測もあります。中でも、サービスに革新的な価値を与えることのできる人材は、より稀有な存在になるといわれています。

まずはお気軽に資料請求を!無料体験授業の参加希望は、下の「お問い合わせ・お申し込み」ボタンから♪